7月10日にニセコクラシックに参加してきました。

結果は 140km 207位

全然威張れるような、順位ではないですが

- 今年レースを始めたばかり

- 去年までは、数ヶ月に1度ロングライドしてただけ

- トレーニングを始めて4ヶ月

という今の私の条件にしては、完走できたことは上出来だったと思います。

レース歴1年目で140kmに出るのは無謀なのかとも考えましたが、私は出場して本当に良かったと思います!

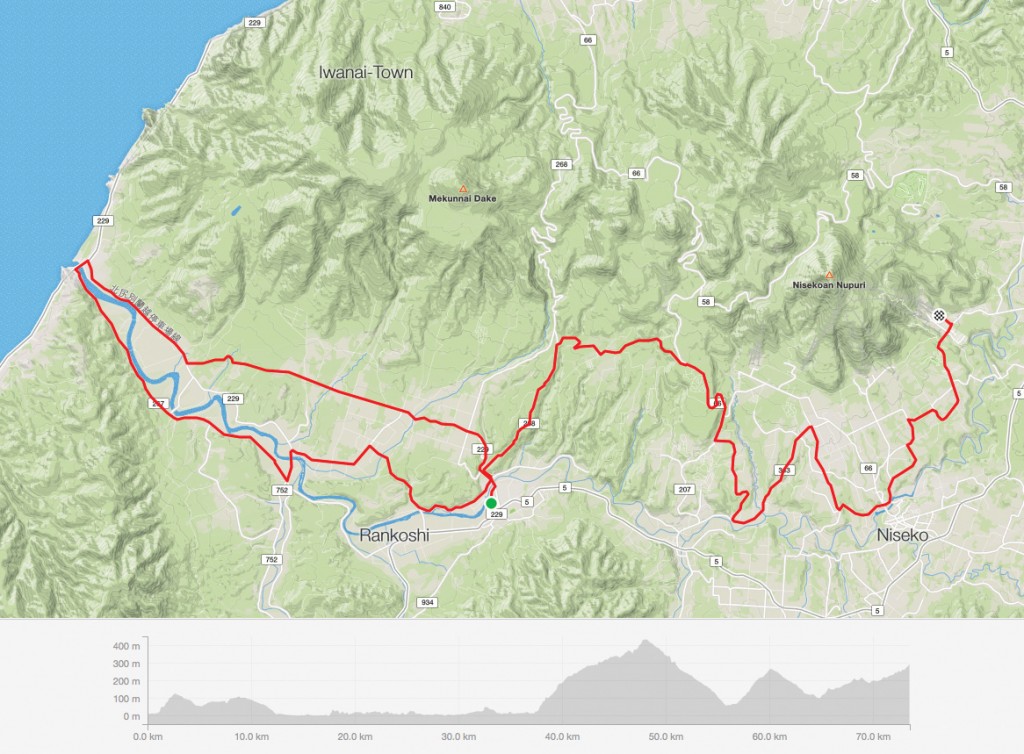

ニセコクラシックに参加した理由やコースプロフィールなど

レースの目標と僕のトレーニングレベル

見る方のために、僕のトレーニングレベルを公開しようと思う。

このページは上位入賞を狙っている人が見ても参考になりません。なんといっても僕が初心者だから笑

体重74kgでFTPは265W パワーウエイトレシオは3.58W/kg

トレーニングを始めたのは今年の5月で、そこからは週6でローラーか実走はしています。

目標はDNFにならないこと。完走することです。約5時間で走らないといけないので、そのゴールを目指して頑張ります。

初心者にしては練習量は多いと思いますが、トレーニングをし始めて2年目の人や、トレーニング歴が長いけど頻度は高くない人は参考になると思います。

レース前の朝食とアップ

4時半起床

1週間前から毎日5時起きをして身体を慣らしていたので、それほど眠くない。昨日は9時に寝たし。

6時50分にレーススタートですが、朝食を2時間前には食べ終わっておきたかったし、アップの時間も考えればこの時間の起床になる。

前日に見た当日の天気予報は雨。でも外れることもあるので、期待して外を見てみると

うーん。�雨は降っていないけど、路面は濡れている。そして霧。あまりコンディションは良くない笑

まぁバッドコンディションは嫌いではないので、そんなに落ち込まずに準備する。

レース当日の食事はコンビニの方も多かったと思うのですが、私が泊まったChalet Ivyというホテルでは立派な朝食を用意してくれていました。

朝食は非常に大事。

レース当日の朝食

ryusuke_kanekoさん(@archaeopteryx_ryusuke)が投稿した写真 –

野菜やフルーツや糖質もたくさん獲れたので、身体の準備は万全です!朝食べると気持ち悪くなる人もいるとは思うのですが、僕は胃腸は強いみたいでいくらでも食える。そしてそのまま走れる。

朝食を食べたら、着替えてアップするために外に出る。

着替える時、雨でかつ肌寒い天気だったので、防水のジレと防水のアームウォーマーをつけて出陣。「もしかしたら暑いかも」とは思いながらも、暑けりゃ脱げばいいし寒くて震えるよりはマシ。雨が降る可能性もあるのでサイクルキャップもかぶる。

気温は20℃切ってたかな。雨に濡れたらダウンヒルは凍えるレベル。あとで書きますが、結果的にこの判断は良かった。

アップは会場の周りを20分ぐらい走る。僕は20分ぐらいは走らないとスイッチが入らないので、アップは多めかな。本当は1時間ぐらいアップしたいけど、長距離ロードレースの場合それで疲れてしまう可能性があるので控えめ。

身体は温まり、高回転も回るため調子も悪くない。心拍数もちゃんと上がる。準備OK

レーススタート

アップも終えてスタート会場に到着。

とはいっても、ホテルから徒歩2分なんですけどね笑

ここからはスマホを持っていないので、写真がありません。こんなときに付き添いやサポートがいれば写真撮ってもらえるのになぁ。

スタート位置は年齢が若い順で並びます。UCIでは年齢別の入賞になるので、その年齢順です。

どうせ順位は落ちていくだろうけど、できるだけ集団で過ごしたいので先頭あたりを確保。路面も悪いので、危険回避としても大事。

パレード走行からリアルスタートまで

午前6:50分 レーススタート

最初の2kmは下り基調。カーブもあってスタート直後の大集団では危険なのもあってパレード走行。

パレード走行中も位置取り合戦。後ろからどんどん抜かしてくる。「あぶねーなぁ」と思いながらも勝ちたきゃしかたないか。

�僕の目標は完走なので、争わない。集団前方にいれればいいよ。2km地点まで来た。(サイコンで見ている)

いよいよリアルスタート!

リアルスタートすぐにアタックがかかる

スタートと同時に先頭でアタックがかかる。スプリントポイント狙いかな?

僕は2,3人行ったみたいだけど、まぁ僕には関係ありません笑 集団に必死でついていきます。平地はいいけど登り早すぎでしょ!どんどん順位が下がっていく。

「あートップ集団とはこんなに能力差があるのか・・・」結構ショック

FTPは4.2W/kgぐらい必要なんじゃないかな。テクニック次第なところもあるから4W/kgぐらいかな。

体重は重い方なので平地ではついていけます。

1つ目の大きな登りの途中15km地点ぐらいで、ついに集団から切れました。

マジか。まだ15kmですよ?レースディスタンスの1/10程度で切れるって弱すぎ。もう少しレースしたかったなぁ。

メイングループから千切れて、間も無く頂上通過してダウンヒル。もしかしたら集団に戻れるかもと、必死に下ってみるけど集団の姿すら見えない。さぁグルペットだ笑

暑かったのでここでジレを脱ぎました笑

千切れてからは完走を目指す

ダウンヒル後すぐに、また登りが始まる。

一番の山場のチセヌプリ。そしてパノラマラインのダウンヒル。

5%ぐらいの登りが18kmも延々と続く。しかも登り始めると、霧で10m先が見えない状態。まぁ登りなのであまり関係ないのですが、霧で周りが見えないので前後に人がいるのかがわからず、単独で走っているみたい。

雨がアスファルトに落ちる音と、ホイールが風をきる音だけが聞こえる。しんどいけど、このまま何時間でもこげそう。なんか不思議な感じ。

オーバーペースで登りに突っ込んだ人がどんどん落ちてくる。この人たち、コースプロフィール見てないのかな?笑

結構雨が強くなってきたので、ジレをきる。もうジャージは濡れてるけどもう少しでダウンヒルが始まるし風が直接当たるよりはいいだろう。

もちろんレース中なので、ペダリングしながら着る。「おお、なんかプロっぽい」笑

登りでもちゃんと補給。「おお、これもなんかプロっぽい」笑

むしろ下りでは補給もできないので登りでしてないといけない。そうこうしている間にKOMに到着。そのころ雨も土砂降りに。

↓オフィシャルがアップしてた写真だけどinstagramにアップしてみました。問題あれば連絡ください。

ブリブリの土砂降り笑

この中のダウンヒルすることに。命がけに近い笑

道も広いし勾配はゆるくてカーブもゆるいので、安全かと思いきやしっかりスピードが出るので、むしろあぶない。スピードは出すけど、カーブのかなり手前からブレーキング。

雨のせいでゆっくり下っている人も多いので、かなり気をつけながらどんどん追い抜いていく。

そして下りきった時には晴れてた。タイミング悪い。

チセヌプリからパノラマラインのダウンヒル後は30km近くのほぼ平坦。海岸線に向かって一直線。しかも海岸線に向かっていくのでずーっと向かい風。

単独はきつい。

15人ぐらいのグルペットができたが、回らないし、スピードも遅い。サイクリングならいいけどこれレースですよ?

ってことで5kmほどゆっくり走って足を溜めて、先頭で速度を上げてみる。

千切れる人もいるけど、スピード上げたい人はついてくる事を狙って。よし1人ついてきた。でも1人だけか。2人じゃあきついなぁ。誰かジャンプしてこないかな?んー無理か。。

「2人はきついっすね。一旦戻りますか?」なんて話ながら一旦、踏むのをやめて集団に戻る。

スピードを上げるのはいいけど、ずーっとつかれるのは回しにくくなるし、できれば5人ぐらいにしたい。だから徐々にじゃなくて一気に上げる。

今回はある程度ついていきたい人がついてこれるように、�ちょっとだけ緩めにアタック。

すると足が合いそうな5人が集まった。この5人で次に山までいくか。

やっぱり人数は減らして正解だった。先頭に出ると踏んじゃう人がいてインターバルかかるからちょっとしんどかったけど、いいペースで次の山まで来た。平地は終了。あとは登りか下りしかないので個人でもなんとかなる。

5人の集団はバラバラに。みなさんありがとう。おかげさまで完走ペースで平地を乗り切れた。

残り35kmはただただ辛かった

105km地点からの登りも長い。

平地で頑張りすぎたな。率先して引くだけじゃなくて、休むズルさも必要だと実感。そして140kmをレースペースで走りきる体力がない事もわかった。もっともっと鍛えないと。

完走は余裕なペース。あとはどこまで先頭から離されずにゴールできるか。

登りが始まって、結構な勢いで登っていって見えなくなった人。いい勢いでいったけど落ちてきて沈んでいく人。後ろから追い抜かしていく人(←どこにそんな体力あんの?)

みんな辛い。

平地で頑張った為、もう足が残っていなくて、気力で足を回しているだけ。以前よく痛めていた膝の外側の痛みも出てきた。ロードバイクでの膝の痛みの原因は骨格にアリにも書いたように、完全に克服したと思っていたけどもう少し改善が必要か。

とにかくキツイ。140kmってこんなにキツかったっけ?人生で一番辛い140kmだと思う。

雨の中、沿道に立って応援してくれる人がいる。「がんばれー」って声がこんなにありがたいとは知らなかった。

おじいちゃん、おばあちゃんから大人も子供もみんな応援してくれる。こんなにみんなから応援されることって人生であんまりないよね。

そして雨の中、補給をしてくれるスタッフさん。路面状況を伝えてくれるスタッフさん。

本当にみんなありがとうございます。

なんか足も体幹もぼろぼろ。本当にサイクリングのようなペース。

あと1kmの看板が見える。

500m…400m こっから最後の登り。マジでキツイ。

300m…200m…100m

雨で誰も気づかないけど、涙が出てきた。ゴールが見える。本当に嬉しい。走ってきた、こんなに嬉しいこと人生にあったかな。誰も見てないし、先頭でもないけど両手を上げてゴール!

本当に嬉しい。達成感とかそんなレベルじゃない。この感覚は実際走った人しかわからないと思う。

なんども言うけど、泣けるぐらい嬉しい。これ以上の言葉が見つからないけど。

来年も絶対に参加する

僕の目標は正直言ってもっと先です。

でも今の段階では本気を出したし、全部出し切ってゴールできた。ほんとうに嬉しかった。

少しでもエントリーしようかと悩んでいる人は参加したほうがいいと思う。辛いけど絶対に楽しいから。

そして、土砂降りの雨の中、レースを運営していただけた皆様。地元の人たちの応援。サポートのスタッフさん。みなさんのおかげでこんな経験ができたことを感謝しています。

また来年も絶対に出たいと思えるレースでした!